Malgré des hausses dans certains marchés européens en avril, la demande de voitures d’occasion s’est effondrée en mai, impactant les valeurs résiduelles (VR). Le journaliste d’Autovista24, Tom Hooker, analyse les données avec les experts du groupe Autovista.

La demande de voitures d’occasion a considérablement chuté dans les principaux marchés européens le mois dernier. L’indice de volume des ventes (SVI) des voitures âgées de deux à quatre ans a reculé en Allemagne, en Espagne, en France, en Suisse, en Italie et en Autriche par rapport à avril. À l’exception du Royaume-Uni, la plupart de ces pays ont également enregistré une baisse des ventes sur un an.

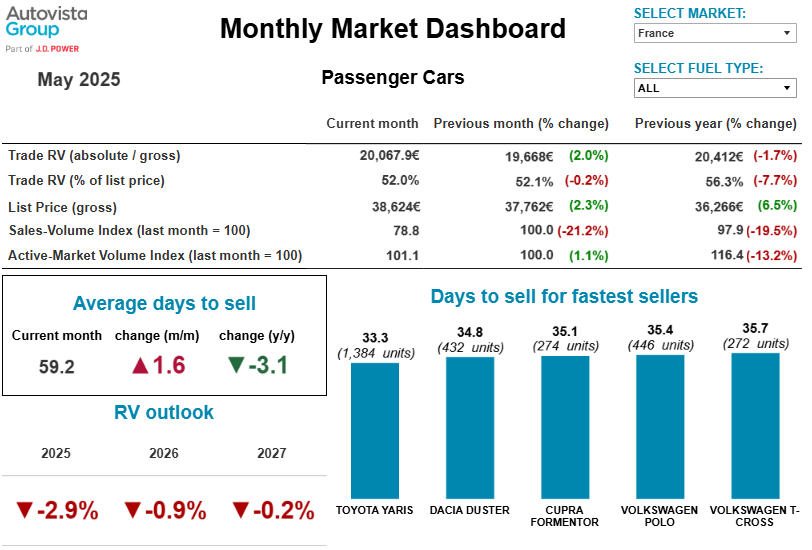

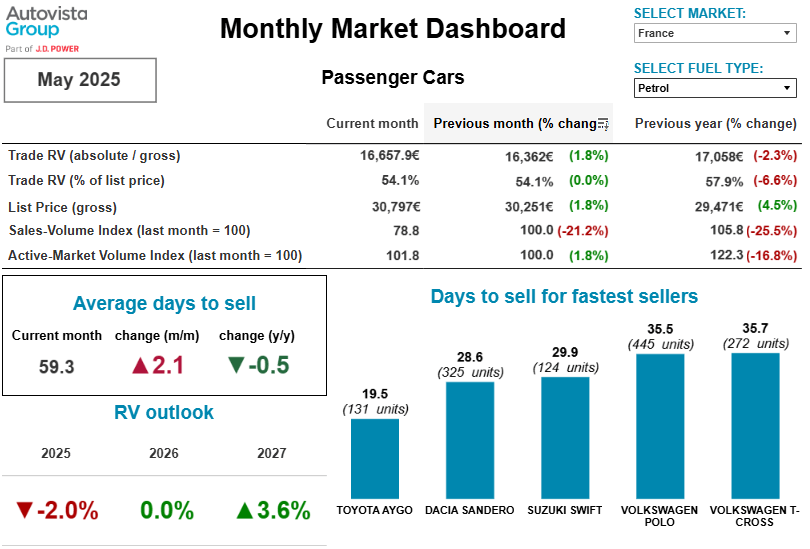

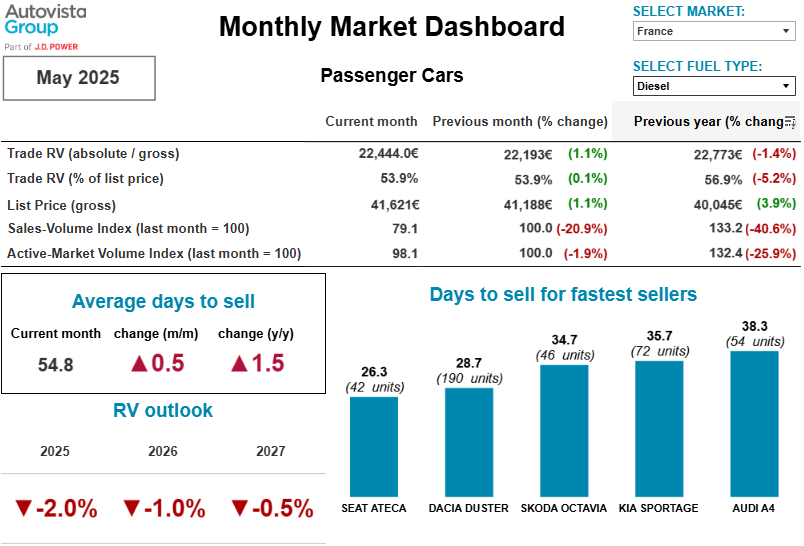

L’Allemagne a connu la baisse la plus marquée par rapport à avril, avec une chute de la demande de 35,5 %. L’Espagne a enregistré un recul de 32,5 %, tandis que le SVI a baissé de 21,2 % en France. Les ventes en Suisse ont diminué de 13,4 %, suivies de l’Italie (-12,8 %) et de l’Autriche (-11,6 %).

Le Royaume-Uni a fait figure d’exception, évitant une baisse mensuelle, avec un SVI en légère hausse de 0,2 %. Cependant, par rapport à mai 2024, la demande au Royaume-Uni a diminué de 23,7 %.

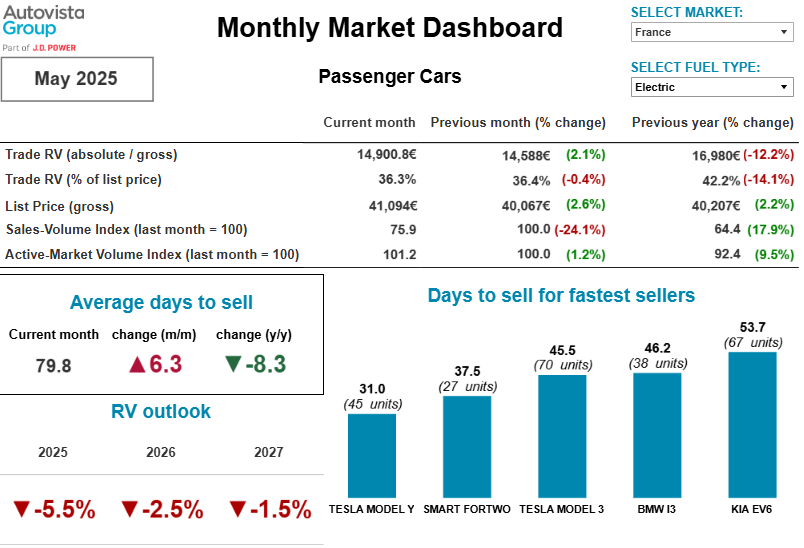

Cliquez ici pour consulter le tableau de bord mensuel complet

Cette baisse est toutefois inférieure à celle de l’Espagne, où les ventes en concession ont chuté de 66,4 % sur un an. En Allemagne, les modèles âgés de deux à quatre ans ont enregistré une baisse de 33,2 % selon le SVI. L’Autriche et la Suisse ont vu cet indicateur reculer de 13,7 %.

Chute continue des valeurs résiduelles

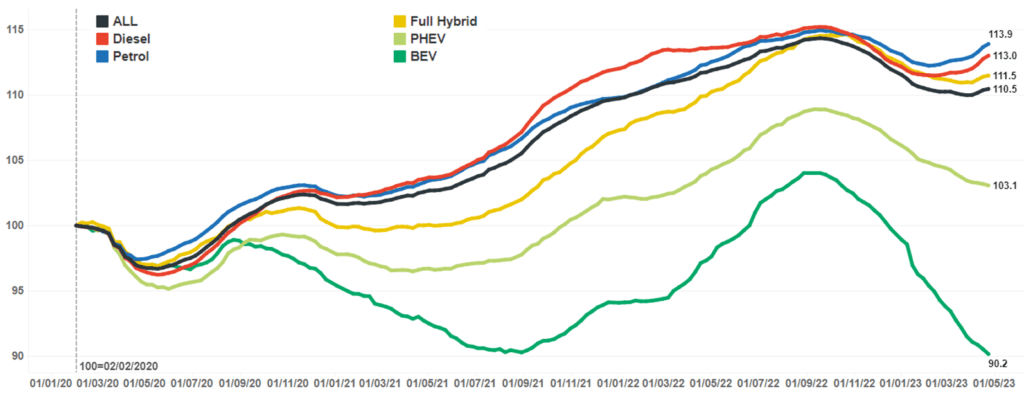

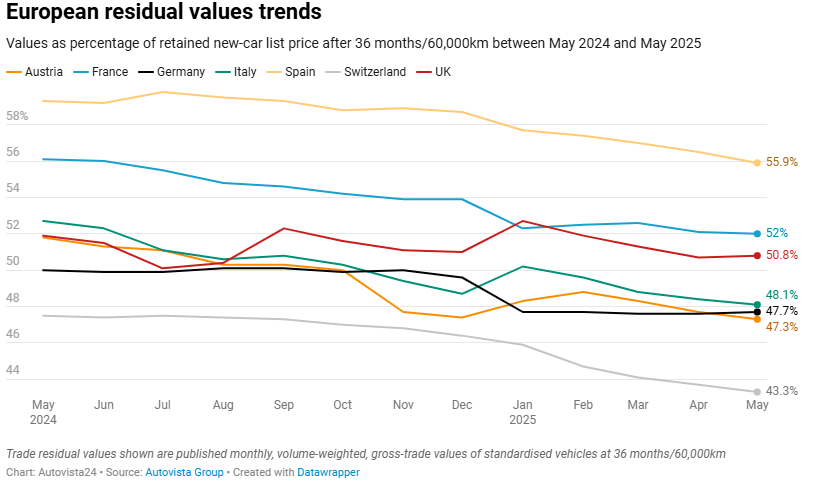

Les VR exprimées en pourcentage du prix catalogue d’origine (%VR) après 36 mois et 60 000 km ont poursuivi leur baisse en mai. L’offre étant relativement stable, la diminution de la demande exerce une pression supplémentaire sur les VR. Ces valeurs devraient reculer dans toute l’Europe en 2025.

La plupart des marchés observés ont enregistré une baisse des %VR depuis le début de l’année. L’exception reste l’Allemagne, où les valeurs sont restées stables depuis janvier.

L’Italie affiche la plus forte baisse annuelle des %VR, avec un recul de 4,6 points de pourcentage (pp) par rapport à mai 2024. L’Autriche suit avec -4,3 pp, puis la Suisse avec -4,2 pp.

L’Espagne a vu ses valeurs baisser de 3,4 pp, tandis que l’Allemagne a enregistré un recul de 2,3 pp. Le Royaume-Uni affiche le plus faible changement annuel avec une baisse de seulement 1,1 pp.

Hausse des prix catalogue

Le mois de mai a vu une hausse des prix catalogue dans tous les marchés par rapport à avril.

Le Royaume-Uni a connu la plus forte hausse, avec +3,1 %, suivi de la France (+2,3 %). En Espagne, les prix ont augmenté de 1 %, tandis qu’en Allemagne, en Autriche et en Suisse, la hausse a été de 0,7 %.

L’Italie a connu la plus faible hausse par rapport à avril (+0,2 %), mais a enregistré une baisse de 2,3 % par rapport à mai 2024. À l’inverse, l’Autriche a vu ses prix grimper de 9,3 % sur un an.

Le Royaume-Uni a aussi enregistré une forte hausse annuelle de 7,8 %, contre 7,5 % en Espagne et 7,2 % en Allemagne. En Suisse, les prix ont progressé de 5,1 %.

La demande chute en Autriche

« Le SVI en Autriche a baissé en mai après une hausse en avril. Le nombre de ventes observées a diminué de 11,6 % par rapport au mois précédent, ce qui équivaut à une baisse annuelle de 13,7 % », déclare Robert Madas, responsable régional des évaluations chez Autovista Group.

L’indice de volume de marché actif (AMVI) pour les voitures âgées de deux à quatre ans a légèrement diminué de 3,1 % par rapport à avril. Le nombre d’annonces pour cette tranche d’âge a chuté de 6 % sur un an.

Le délai moyen de vente est resté stable à 65 jours en mai.

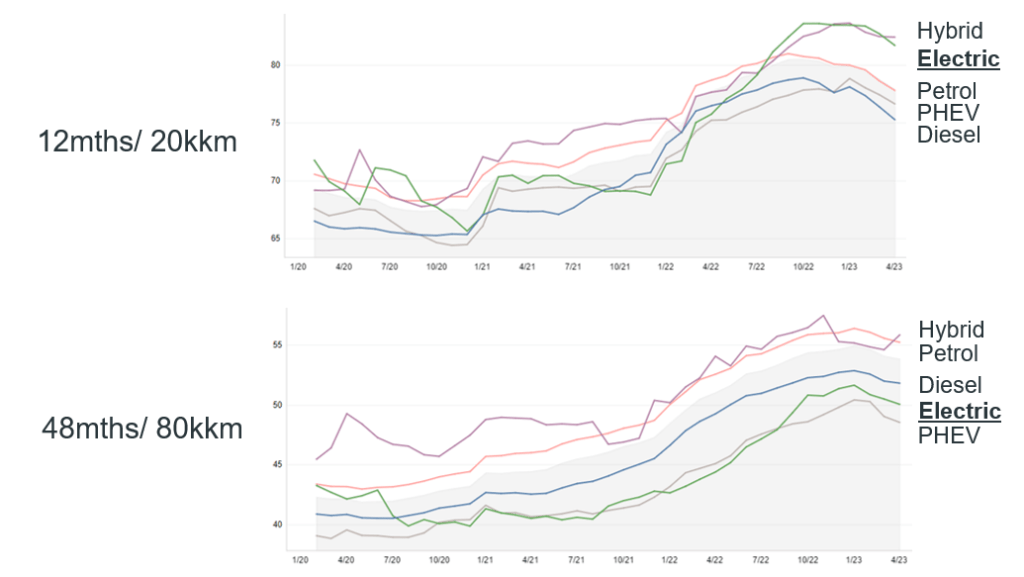

Les véhicules diesel restaient les plus rapides à vendre, avec une moyenne de 58,9 jours, suivis des hybrides rechargeables (PHEV) à 65,9 jours, des véhicules essence à 67,2 jours et des hybrides classiques (HEV) à 67,8 jours. Les véhicules électriques à batterie (BEV) prenaient le plus de temps, avec 81,1 jours.

Le %VR moyen a légèrement baissé à 47,3 % en mai, soit une baisse de 0,3 pp par rapport à avril et de 4,3 pp sur un an.

« Les HEV ont conservé la plus grande valeur en janvier avec 51 %, suivis des voitures essence à 49,2 %, des modèles diesel à 47,7 % et des PHEV à 45,6 %. Les BEV ont à nouveau conservé la plus faible valeur à 39,9 %, leur deuxième baisse mensuelle consécutive, mettant fin à leur tendance à la hausse », ajoute Madas.

Les %VR devraient continuer à diminuer les prochaines années, mais à un rythme plus lent. Une baisse de 0,6 % est prévue d’ici fin 2025, suivie d’une baisse de 0,7 % en 2026.

Des voitures d’occasion chères en France

Les %VR sont restées globalement stables en mai, avec une très légère baisse. L’augmentation de 2 % des VR absolues est principalement due à la vente de véhicules plus coûteux ce mois-ci. Les prix catalogue ont augmenté de 2,3 % par rapport à avril.

Les véhicules essence sont restés stables, les meilleures ventes provenant des segments A, B et B-SUV.

Le marché diesel est également resté relativement inchangé, avec les meilleurs vendeurs issus des segments SUV C et D.

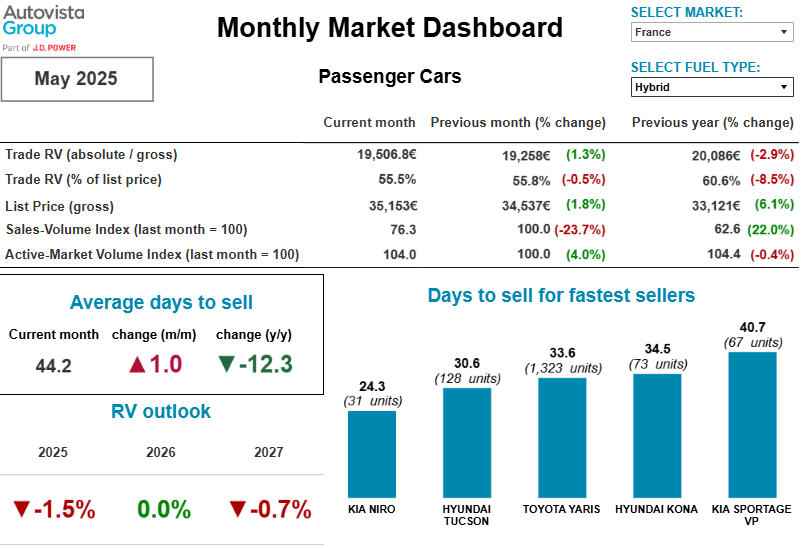

« Globalement, les %VR des HEV ont légèrement diminué en mai, car des modèles plus coûteux ont été vendus. Les nouveaux modèles hybrides ne conservent pas aussi bien leur valeur que les anciens, introduits lorsque la technologie était encore émergente », explique Ludovic Percier, analyste VR senior pour la France chez Autovista Group.

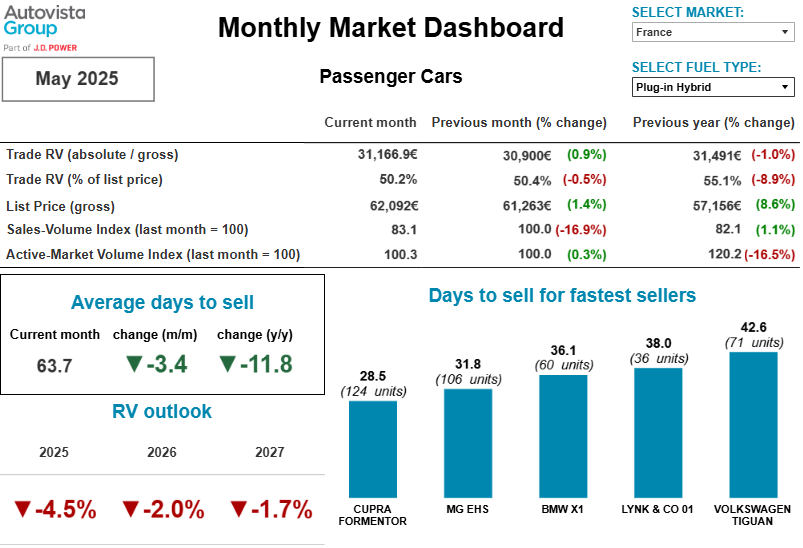

Les PHEV ont aussi vu une légère baisse des %VR. Les acheteurs de véhicules d’occasion ne sont pas prêts à payer une prime aussi élevée, et l’offre dépasse toujours la demande, faisant baisser les VR.

Le seul facteur qui maintient les %VR est l’arrivée de nouveaux modèles avec une meilleure autonomie électrique et un positionnement premium. Toutefois, les prix neufs restent élevés, ce qui accentue la perte de valeur.

BEV : stagnation du marché

Les %VR des BEV ont légèrement baissé en mai en France, à cause de ventes de véhicules plus chers. Le Tesla Model Y était le plus rapide à se vendre dans cette catégorie. Toutefois, son prix ainsi que celui de la Model 3 ont récemment chuté.

Les BEV les plus rapides à se vendre étaient souvent les modèles les plus abordables ou ceux offrant le meilleur rapport autonomie/prix : Smart Fortwo et BMW i3 figuraient dans le top 5.

« La technologie semble stagner. Les marques sont poussées par les gouvernements à vendre toujours plus de BEV neufs, saturant ainsi le marché de l’occasion, alors que la demande reste faible », souligne Percier.

Demande en baisse en Allemagne

Après une forte hausse en avril, le SVI a fortement chuté en mai (-35,5 % par rapport au mois précédent et -33,2 % sur un an).

L’AMVI des voitures de deux à quatre ans est resté stable, en légère baisse de 1,3 % par rapport à avril. L’offre a chuté de 11,5 % sur un an.

« Le temps moyen de vente est passé à 58 jours en mai. Les PHEV se sont vendus le plus rapidement (54,5 jours), suivis des diesels (55,6), des HEV (56,4), des BEV (57,7) et enfin des voitures essence (60,4) », indique Madas.

Les %VR après 36 mois et 60 000 km ont légèrement augmenté à 47,7 % (+0,1 pp). Les voitures essence mènent avec 49,3 %, suivies des HEV (48,8 %), des diesels (48,7 %), des PHEV (42,7 %) et des BEV (37,2 %).

« Même si les VR se sont stabilisées récemment, la demande reste faible. On prévoit une baisse des %VR de 2,8 % d’ici fin 2025, puis de 1,4 % en 2026 », résume-t-il.

Croissance en Espagne

Les ventes de voitures neuves en Espagne ont progressé de 7,1 % en avril, portant la hausse annuelle à 12,2 % sur les quatre premiers mois.

Tous les canaux de vente ont progressé, notamment les flottes d’entreprises et de location, en amont de la saison touristique.

« Le canal des particuliers a aussi augmenté grâce au plan Reinicia Auto+ à Valence, combiné à une hausse des livraisons de VE. Ces derniers ont atteint 16,2 % du marché en mai », explique Ana Azofra, responsable valorisation Espagne chez Autovista.

Le marché de l’occasion a également progressé (+3,7 % de janvier à avril), avec une part croissante de VE et de voitures récentes, rendant l’offre plus durable.

« En termes de prix moyens, le marché espagnol se détache des tendances négatives en Europe. Toutes les motorisations sont stables, et les voitures d’occasion se sont vendues 10 jours plus rapidement qu’un an plus tôt », ajoute Azofra.

Seuls les PHEV (-4,7 %) et les voitures essence (-0,4 %) ont vu leurs VR baisser en mai. Les modèles les plus rapides à se vendre étaient les Lynk & Co 01, Kia Ceed et Toyota CH-R.

Baisse significative de la demande en Suisse

« Après une hausse en avril, le SVI a fortement baissé en mai en Suisse, avec un recul de 13,4 % par rapport au mois précédent et de 13,7 % sur un an », rapporte Madas.

L’AMVI a diminué de 1,1 %, et l’offre a chuté de 11,7 % par rapport à l’an dernier.

Les %VR des voitures de 36 mois et 60 000 km sont passés de 43,7 % en avril à 43,3 % en mai (-4,2 pp sur un an).

« Les HEV ont conservé le plus de valeur (48,4 %), suivis des voitures essence (44,7 %), des diesels (42,1 %), des PHEV (40,7 %) et des BEV (37,3 %) », précise Madas.

Les voitures d’occasion se sont vendues en moyenne en 73,9 jours. Les HEV étaient les plus rapides (57,2 jours), suivis des voitures essence (72,3), diesel (75), BEV (79) et PHEV (84).

La tendance d’offre stable et de demande faible devrait se poursuivre en 2025, entraînant une baisse des %VR de 3,9 % d’ici fin 2025 et de 1,5 % en 2026.

Stabilité au Royaume-Uni

En mai 2025, les voitures de trois ans ont conservé 50,8 % de leur prix neuf, stable par rapport à avril.

Les %VR des voitures essence ont légèrement augmenté (+0,1 pp à 52,7 %), celles des diesels de 0,5 pp (53 %). Les HEV ont baissé de 0,4 pp (54,5 %), les PHEV de 0,6 pp (49,2 %) et les BEV de 0,9 pp (37,5 %), selon Jayson Whittington.

Le temps moyen de vente a augmenté à 37,5 jours. Les hybrides étaient les plus rapides à vendre (35,5 jours) et conservaient la plus grande valeur.

Les hybrides vendues plus lentement

Le temps de vente moyen des voitures essence a augmenté de 3,8 jours (37,2 jours), celui des diesels de 4 jours (42,3 jours). Les HEV ont pris 2,6 jours de plus à se vendre. Les PHEV ont été plus rapides de 0,6 jour (37,6 jours), et les BEV ont pris 1,2 jour de plus (37 jours).

Le SVI est resté stable, l’AMVI a baissé de 1,6 %.

« Si le changement de plaques de mars a généré plus de voitures d’occasion, elles ont déjà été absorbées ou leur volume était limité. Sans nouvelles augmentations de l’offre, les perspectives à court terme pour les VR au Royaume-Uni restent stables », conclut Whittington.

Ce contenu vous est présenté par Autovista24.

Please note that this article is an AI-created translation of an original article published in English on Autovista24. In the event of any discrepancy or inconsistency between the translation and the English version, the English version always prevails.

Fermer

Fermer